24-29 settembre 2019 | Ambiente #1 MACRO ASILO

Video © Monkeys VideoLab

Una riflessione critica e uno sguardo analitico sulla contemporaneità dove tutti gli spazi, fisicamente e visivamente, sono conquistati ma da cui sono assenti la dimensione metafisica e la ricerca del sacro.

In un viaggio metaforico, la nave di Shafik attraversa il Mare Nostrum. Come un Ulisse contemporaneo naviga alla ricerca di un’umanità perduta con l’ausilio di carte nautiche, mappe astrali e topologiche.

Una poetica che valica i confini del tempo per approdare all’attualità di un presente conflittuale, dominato dalla paura dei “barbari” tanto attesi della poesia di Kavafis. Nella sua Itaca celebra il viaggio come desiderio di conoscenza e di scoperta dell’altro e dell’altrove.

Qui è il link dell’audio intervista/autoritratto:

https://www.museomacro.it/media/medhat-shafik-autoritratto

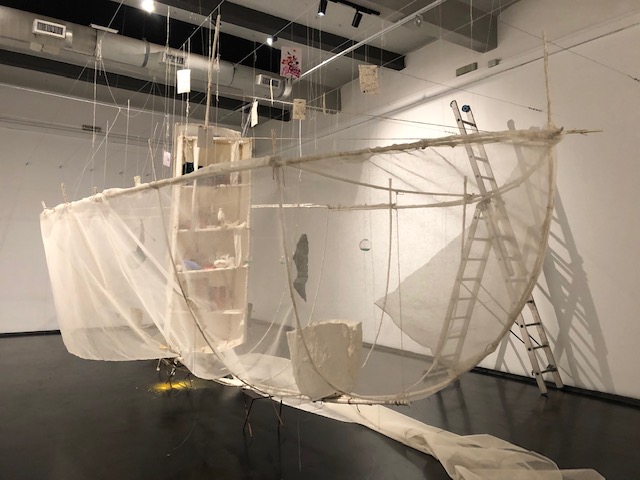

Itaca è l’ultimo ciclo di opere di Medhat Shafik realizzate nel 2019, culminato nella recente installazione realizzata al MACRO Asilo di Roma, a fine settembre. Itaca è una rappresentazione visiva e poetica di un viaggio ideale e metaforico nel Mediterraneo e delle sue diverse tappe, una sorta di diario, che racconta le memorie dei luoghi raggiunti dalla nave di un Ulisse contemporaneo.

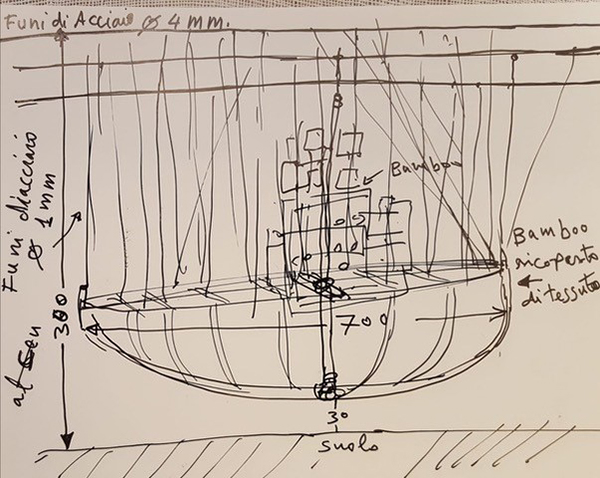

L’installazione al MACRO di Roma, una lirica e scenografica nave di bambù, garze e umili tessuti di cotone, si è librata lieve nello spazio del museo affidandosi alla leggerezza del sogno e al candore dell’innocenza. Il viaggio di questa nave nel Mare Nostrum, culla e radice della nostra cultura, è stato supportato da carte nautiche e mappe astrali realizzate dall’artista egiziano, che verranno presentate ad ArtVerona (Pad. 12 – Stand G5).

Le opere, realizzate con la tecnica dell’impronta su carta di cotone, pigmenti e collage, rappresentano poeticamente i luoghi che Medhat Shafik intendeva raggiungere con il suo viaggio poetico. Il progetto è ispirato dalla poesia Itaca, scritta nel 1911 da Konstantinos Kavafis, dove l’avventuroso e periglioso viaggio di Ulisse diventa metafora della vita.

Testo critico del catalogo Itaca , di Stefania Giazzi

ITACA – Il viaggio di Medhat Sfafik

-Che attendiamo, riuniti tutti quanti qui nel Foro?

-E’ che oggi arriveranno i barbari

Aspettando i barbari – Konstantinos Kavafis – 1904

Shafik ha compiuto come primo gesto la scelta del materiale con l’attenzione lungimirante di chi è avvezzo al viaggio e si muove nel mondo salvaguardandone gli elementi. Nel percorso dell’artista questa è una pecularietà fondamentale. Nella composizione delle impronte, ad esempio, opere ove si sedimentano strati di legno e carta di cellulosa di cotone impregnati d’acqua come segni rituali depositati in un gesto di protezione a tutela dell’usura del tempo. Esse rimangono come testimoni del nostro passaggio nell’arco infinito dei cicli temporali che si ripetono uguali a se stessi. Sono come geroglifici dell’era moderna, che fissano nel gesto il racconto della storia contemporanea. La velocità non appartiene all’immaginario cui attinge Shafik. Egli è lontano dagli echi della comunicazione virtuale. Il suo linguaggio è arcaico, attinge alla memoria ed all’inconscio, alle antiche culture di sagge letture e di saggio ascolto. L’artista nella costruzione dei suoi racconti epici riporta alla luce il suo bagaglio di cittadino del mondo mediorientale. Riaffiora dalla memoria il ragazzo che ad Alessandria d’Egitto, come descrive in un suo testo, si tuffava nelle calde acque del Mediterraneo “sentendosi straniero in patria” [1].

Il viaggio metaforico di Medhat Shafik inizia nelle stanze del Macro Asilo con un’esile arca sospesa nello spazio ed immersa in una semioscurità. L’incerta immagine di ciò che appare ai nostri occhi ci invita ad avanzare per distinguere le forme che si delineano lentamente. La delicata struttura dell’arca, in canne di bamboo, è subito un richiamo al pericolo ed alla fascinazione del viaggio. Allo stesso tempo la forma ci ricorda che è pianta sinuosa e resistente, con poche pretese di cure e generosa verso l’ambiente, di cui assorbe i veleni trasformandoli in biomasse.

Già allora vi era in lui la latente nostalgia di Itaca, la tensione verso un altrove culturale ancora inconosciuto eppure già presente nella sua anima di ragazzo smanioso di aprire le porte della conoscenza. La porta è un elemento spesso rappresentato nell’opera di Shafik. Nella sua mostra “Le città invisibili” realizzata a Palazzo Forti di Verona, in cui si esponevano le sue opere realizzate tra il 2000 ed il 2007, le soglie sono accesso ai segreti delle civiltà. Le sue Samarcanda sono testimonianze dello splendore dell’età dell’oro. Le sue Porte del Paradiso sono pervase dal silenzio della meditazione e dal blu del divino; in esse vi sono impressi i simboli di trasmigrazione dell’anima, come le fenici risorte dalle ceneri.

Nel film di Kim Ki-duck, Primavera estate autunno inverno… e ancora primavera, la porta di accesso al sacro viene simboleggiata da un torii situato sulla sponda di un laghetto al cui centro si erge un eremo buddista. Un luogo di raccoglimento ove per esservi accolti occorre prima attraversare lo specchio d’acqua. Nel film, racconto simbolico delle stagioni della vita, ognuna delle quali ha tesori di bellezze ed altrettante insidie che distolgono dal nostro dao – il senso che vogliamo dare alle nostre esistenze – il legno è intriso d’acqua, veicolo di purificazione così come viene ritualizzato in varie culture religiose. Il legno attraversa l’acqua e da essa è attraversato. In questo passaggio si opera la trasformazione della natura dei due elementi, che in questa osmosi divengono altro. Le soglie sono i varchi dell’accoglienza ma celano anche segreti di cui occorre possedere le chiavi di lettura per poterli conoscere. Altrimenti le porte rimarranno misteriosamente chiuse.

Nell’opera di Shafik avviene questa segreta alchimia. Una volta modificata la natura della pianta di bamboo che viene arcuato, ricoperto da strati di colla e mussola e trascolorato, egli la trasforma innalzandola col suo tributo di alato pensiero ad opera d’arte. Shafik in ogni sua opera rinnova con la sua poetica la sua offerta alla sapienza ed al senso del divino. Ma conosce altresì le leggi che regolano la Natura e le capovolge. Nel progetto dedicato ad Itaca l’arca, oscillante nel vuoto, sovverte la nostra rappresentazione spaziale obbligandoci ad assumere nuovi punti di vista. Nell’utopia di un nuovo equilibrio prospettico rievoca Le carceri d’invenzione di Piranesi, costruite sulle macerie della Storia. In queste incisioni l’impossibilità di vedere a quali prigioni porteranno le numerose scale, i muri da cui si sviluppano archi, carrucole e catene che alludono a torture ed i monumenti in rovina creano spaesamento nell’osservatore. I pochi uomini che vi sono raffigurati appaiono come gregari di un ingranaggio di cui non conoscono il meccanismo. E’ come se non fossero artefici del loro destino ma in balìa degli accadimenti della storia.

L’opera di Shafik ci riporta alla stessa senzazione di instabilità. Il telaio della barca è costituito da leggere garze, ove in trasparenza vediamo evocate le vicende dei viandanti che hanno intrapreso il viaggio. Al suo interno non vi sono coppie di animali da preservare dall’estinzione ma oggetti costruiti con materiali di recupero: carte, mappe, e quant’altro possa aiutare a raggiungere la meta. Come reperti recuperati dal fondo del mare sono depositati a corredo del bagaglio del navigante. Il loro candore eburneo è il deposito della memoria delle loro vite di cui poco conosciamo e da cui riecheggia la spaventosa cronaca di perigliosi viaggi.

Il Mediterraneo da sempre è stato, nell’immaginario, fonte di ispirazione di leggendari viaggi. Nell’Odissea Ulisse attraversa il Mare Nostrum per tornare al luogo del suo io più profondo, ad Itaca, all’origine delle sue radici. Nell’opera di Shafik l’attraversamento delle acque è immersione nel proprio inconscio per ritrovare attraverso il mito l’inconscio collettivo, il “grande sogno” come viene definito da Jung. A lui bisogna attingere per riequilibrare l’eccesso delle spinte razionalistiche della nostra epoca sbilanciate verso la superficialità dell’apprendimento e la labilità dei rapporti fluidi (come definiti dal sociologo Bauman) per indirizzarle verso una più profonda conoscenza della storia dei tempi. Nel Libro Rosso, l’opera di C.G. Jung nella Biennale di Venezia del 2013 a cura di Massimiliano Gioni ha avuto il compito di introdurre al labirinto della catalogazione delle opere del “Palazzo Enciclopedico”. Nella nota del curatore Sonu Shamdasani si legge, riferendosi all’interazione tra le due personalità distinte che in noi convivono che “a suo parere, tutti noi facciamo un’analoga esperienza, in quanto una parte di noi vive nel presente mentre un’altra parte è associata al flusso secolare della storia”. [2]

Le teorie di Jung si affermarono in netto contrasto alle strutture psicoanalitiche di Freud che principalmente si sviluppavano sugli avvenimenti del passato. Jung riteneva che l’inconscio è in continua evoluzione ed è da analizzarsi anche in rapporto al presente. Si trovò a doversi confrontare con le sensazioni emerse dal suo inconscio, che si esprimettero in una serie di sogni e di disegni, i mandala. I mandala furono riprodotti nel Libro Rosso e che Maria Moltzer, psicologa analista olandese. Con lei Jung sviluppò un dialogo costruttivo, affermò avessero valore artistico. Questa affermazione turbò molto Jung, “specie in considerazione della tendenza dell’artista moderno a creare le sue opere lasciandosi guidare dall’inconscio”. [3]

Le sue visioni assumevano uno sguardo interiore premonitore delle vicende umane che avrebbero coinvolto tutti. Si trattava di fare corrispondere l’evento collettivo, le guerre mondiali che si sarebbero succedute nell’arco di qualche decennio, con la fantasia individuale che si manifestava mediante l’angoscia generata dal presentimento di catastrofe e si esprimeva nei suoi mandala. Nelle opere di Shafik lo sguardo dell’artista è alto e per nulla assuefatto all’appiattamento del razionalismo. E’ obliquo rispetto all’oggetto, e ridisegna i confini della terra. Le sue topologie fanno spaziare il suo sguardo sui territori ed abbraccia le coordinate del mondo.

L’uso delle carte abrasive usate dai restauratori gli permettono di manipolare la materia, il loro rovesciamento le fa divenire oasi nelle quali si può sostare prima di riprendere il viaggio, ove ciascuno potrà “portarsi dentro la propria lanterna” [4] come un faro che lo guida nella notte.

Medhat Shafik non ha paura della contaminazione delle civiltà. Il suo è un invito ad esplorare, a conoscere le culture che si incontrano durante il cammino. Itaca è la metafora del suo viaggio, l’atopos, il non luogo cui tuttavia si tende, spinti dal desiderio di vedere oltre il nostro comune orizzonte visuale per scoprire nuovi modi di leggere il mondo. Apprendere oltre le convenzioni è la sua lezione. Che ci chiede di imparare a ritrovare il senso della pietas, abbracciando ogni dolore. Le sue città si rivelano ricche di ripiani, sovrapposte in moduli verticali ove le civiltà e le storie si intersecano. Skafik ripropone con differenti modalità i sistemi prospettici di Escher, destruttura i piani spaziali lasciando spazio al racconto, alla leggenda, allo sguardo allusivo del sogno.

Egli va alla ricerca della sua Itaca, che è anche fuga dalla nostra ignoranza, dalla paura dell’ignoto. Il barbaro temuto ed allo stesso tempo atteso che ci costringe ad uscire dall’ignavia – ci invita a confrontarci con la ricchezza della diversità, accogliendo l’istanza della poesia di Kavafis. Se sapremo cogliere le sfumature del mondo, dei profumi, delle ambre e di ciò che potranno apportare alla nostra cultura i nuovi luoghi e le persone, le “anime”, come definite nel suo afflato poetico, che incontreremo e che distrattamente incrociamo e subito dimentichiamo ne saremo arricchiti e finalmente potremo approdare ad Itaca. Ci invita a sostare a lungo nei luoghi ed a coglierne l’essenza. Ci invita a ritrovare le antiche civilità egizie, il piacere dell’ellenismo alessandrino, in cui hanno avuto inizio la sua formazione e la sua cultura. Da cui è fiorito il ragazzo che guardava il mare per raccontare al mondo la sua avventura. Che siano tanti i mattini d’estate.

[1] Shafik, testo Mediterraneo come agorà – Convegno Fondazione Roma Mediterraneo “Mediterraneo porta d’Oriente” , pag. 131

[2] Libro Rosso – a cura Sonu Shamdasani. – cap. 2, pag. 195

[3] Libro Rosso – cap. 1, pag. 207

[4] Shafik, poesia Mediterraneo come agorà, pag. 131

Testo di Stefania Giazzi, settembre 2019